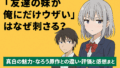

『友達の妹が俺にだけウザい』(いもウザ)は、タイトル通りの“ウザさ”を武器にしながら、視聴者の感情を翻弄し、じわじわと心に染み込む“中毒性”を放っています。この記事では、そのウザさがなぜクセになるのか、キャラクター設計・演出・視聴体験から徹底的に読み解いていきます。

この記事を読むとわかること

- 『友達の妹が俺にだけウザい』における“ウザさ”の正体とキャラクター構造

- 大星明照・彩羽・真白の心理的ポジショニングと感情設計の意図

- アニメ版における演出(声・テンポ・映像)の中毒性と快楽設計

- 視聴者がなぜ“ウザいキャラ”にハマるのか?という共感心理の分析

- 本作が持つ“変化しそうで変わらない”という中毒構造の仕組み

- 今後も刺さり続けるために必要な展開と作品の可能性

ウザさを生むキャラクター設計

本作の中毒性の起点となるのが、小日向彩羽の「ウザ絡み」というキャラクター特性です。一見すれば、主人公にベタベタと絡んでくるウザキャラ。しかし、彼女の“ウザさ”は単なるおふざけではなく、緻密に構成されたキャラクター戦略の上に成り立っています。

まず主人公・大星明照の人物像を整理すると、「青春=非効率」という冷めた哲学を持つ理知系男子であり、感情や人間関係を極力排除しようとしています。この“感情回避型”の主人公に対して、彩羽はあえて“感情全開型”で接してくる。

ここで生まれるのが、「感情を避けたい者」と「感情でぶつかる者」の衝突構造。しかもそれが“俺にだけ”という限定構造の中で行われることで、読者/視聴者は強制的にこのやりとりに巻き込まれていきます。

さらに真白の存在が、この関係性に“別方向のウザさ”を与える点も見逃せません。彩羽はアタック型、真白はディフェンス型(塩対応)。どちらも「俺にだけ」特殊な反応を示すキャラ設計で、ウザさのバリエーションを巧妙に増やしているのです。

アニメ演出が“ウザさ”を加速させる

ラノベや漫画で読んだ「ウザ絡み」が、アニメになるとどう変わるか? そこには“体感”としての中毒性があります。

まず声。鈴代紗弓が演じる彩羽の声は、可愛さとウザさの絶妙なバランスに仕上がっています。ちょっと鼻にかかったような、明るいテンションの声で、言葉の端々に“からかい”と“愛情”が混ざる。その結果、視聴者は「うるさいけど嫌いになれない」という感情に誘導されます。

次にテンポ。アニメでは、セリフの間合い・カット割り・BGMの入り方が精密に計算されており、「またこのテンポか…」という“お約束感”がクセになります。まさに落語のように、決まった型の中で変化を楽しむ構造。

そして映像演出。OPは過剰なほどに「あざとい演出」が盛り込まれ、視覚的にも“ウザさを浴びる”仕組みになっています。チラ見せされる脚、アップになる表情、リズムに合わせたキャラの動き──それらすべてが、「この作品を見ている」こと自体が快楽になる演出設計なのです。

感情設計と視聴者の共感回路

「なぜこんなにもウザいキャラに惹かれるのか?」という問いの答えは、感情設計にあります。

本作のキャラクターたちは、全員「二面性」を持っています。彩羽は明照にだけウザい。真白は明照にだけ冷たい。これはつまり、他人に見せない“特別な顔”を、主人公にだけ見せているという構造であり、視聴者が「俺もそうされたい」と思う“疑似優越感”に直結します。

さらに、本作は「嫌な態度」→「ちょっと優しさ」→「また嫌な態度」という構成を繰り返すことで、視聴者の感情を強制的に揺さぶってきます。これはまさに感情の揺さぶり=共感スイッチの連打であり、見ているうちに気づけば「なんで俺、こんなに気にしてるんだろう」となってしまうのです。

なぜ“クセになる”か?中毒性のメカニズム

本作にハマる人は、「なぜか毎週見てしまう」「展開が読めるのに気になる」と口を揃えます。それは偶然ではなく、作品構造そのものが“クセになるように設計されている”からです。

- 反復構造:毎回同じパターン(ウザ絡み)を見せつつ、微妙に状況や感情の変化を入れる

- 視点誘導:「俺にだけウザい」構造が、常に主人公=視聴者という共感ポジションを作る

- 変化予告:「いつか付き合うかも」「真白が心を開くかも」という期待値を巧妙に植え付ける

このように、“変化しそうで変わらない”というジレンマの中毒性が、視聴者を作品に縛り付けていくのです。

今後の展開と“刺さり続ける”ための条件

現在、原作は11巻まで刊行されており、アニメ版も着々とストーリーを積み上げています。視聴者が最も気にしているのは「いつ付き合うのか?」「どちらとくっつくのか?」という恋愛の結末です。

しかし、本作が巧妙なのは「結末」ではなく、「過程」にこそ焦点を当てていること。恋に落ちること自体ではなく、恋に落ちる過程での“ウザいやり取り”を楽しませる構造がメインです。

ゆえに、この“過程”をいかに引き延ばしつつ飽きさせないかが、作品が“刺さり続ける”ための条件になります。具体的には:

- ウザ絡みに新たなバリエーションを加える

- 真白の感情変化を丁寧に描写する

- 脇役キャラとの関係性の広がりを持たせる

このようなアップデートを重ねることで、“飽きさせない中毒作品”としての道を歩んでいけるでしょう。

この記事のまとめ

- “ウザさ”はキャラの個性ではなく、視聴者を引き込むための設計された構造である

- 彩羽・真白はそれぞれ異なる“ウザさ”で、主人公=視聴者に“特別感”を与える仕掛けがある

- アニメ演出(声・テンポ・間)が“見てしまう”リズムを作り出し、習慣化を誘発する

- 感情のギャップと視点誘導によって“共感の錯覚”を生み、中毒性が加速する

- 本作は“いつかの変化”を予感させる構造を持ち、視聴者を「待たせる快楽」へと導く

- 今後も「過程を楽しむ」ことに主眼を置いた展開で、“長く刺さるラブコメ”として進化していく可能性が高い

コメント