この記事を読むとわかること

- 近年“中年サラリーマン異世界転生”が増加している理由がわかる

- 社会背景とアニメ業界構造の関係を理解できる

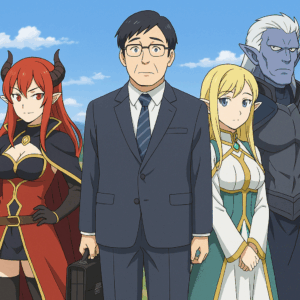

- 『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』の位置づけを把握できる

- アニメ制作委員会が中年層をターゲットにする戦略的意図が見える

- このジャンルが抱える課題と今後の展望を知ることができる

- “働くこと”をテーマにした異世界転生作品の意義を考えられる

1. トレンド分析:なぜ“中年サラリーマン転生もの”が増えているのか

アニメ市場を見渡すと、ここ数年で「異世界転生もの」は確実に進化している。かつては『Re:ゼロから始める異世界生活』『この素晴らしい世界に祝福を!』のように、10代の主人公が主流だった。

しかし2023〜2025年にかけて顕著に増えているのが、中年・社会人・サラリーマンを主人公に据えた作品群である。

- 『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』

- 『異世界居酒屋のぶ』

- 『異世界食堂』

- 『中年勇者、会社をクビになる』

これらの作品に共通するのは、「社会の外で再評価される中年像」。

現実社会では、リストラ・転職・定年といった“キャリアの閉塞”を感じる人が増えている。

そんな中で、異世界というもう一つの場所が「再評価の場」「再起の舞台」として機能しているのだ。

2. 視聴者層と社会背景のシンクロ

配信データから見ると、このジャンルを支えているのは主に30〜40代の男性視聴者。彼らは現実社会での“評価疲れ”や“仕事の限界”を経験しつつも、なお働き続ける層だ。

「異世界」は逃避ではなく、もう一度立ち上がるための“セカンドステージ”として描かれている。

異世界転生という仕掛けが、現実社会の問題を安全に描く“メタ構造”になっている。

ブラック企業、成果主義、評価制度──そうした現実の痛みを、ファンタジーに変換することで、働く人の感情を肯定的に再構築しているのだ。

その意味で、近年の異世界転生は「逃げる物語」から「立ち直る物語」へと変化している。

3. テーマの核心:「働くこと」のリアルを描く異世界物語

現代の異世界転生ものは、単なるファンタジーではなく、“仕事の寓話”として機能している。

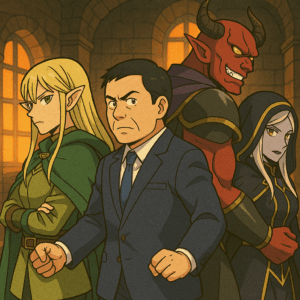

- 上司と部下の関係:魔王と四天王の関係は、上司と部下の縮図。

- 評価制度のメタファー:強さや魔力は、社会的スキルや成果の象徴。

- 転職・再就職:異世界は「キャリアのやり直し」の舞台。

- 組織運営:ギルドや魔王軍は、企業組織そのものの比喩。

『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』では、主人公・内村伝之助が戦闘能力よりもマネジメント力で評価される。

それは、現代社会における新しい“強さ”──「人を動かす力」や「組織をまとめる力」の象徴だ。

異世界は「逃げ場」ではなく、「働く意味を再構築する空間」になっている。

この構造こそ、今“中年サラリーマン異世界転生”が増えている最大の理由である。

4. 業界視点で見る制作意図と市場構造

“中年サラリーマン異世界転生”の増加は、単なる流行ではなく、アニメ業界の構造的な動きと密接に関わっている。

4-1. 制作委員会の戦略的判断

アニメ制作においては、出資側(制作委員会)が明確な市場ターゲットを想定する。

若年層よりも購買力のある30〜40代男性層に向けた作品が増えるのは自然な流れだ。

この層はフィギュアやBlu-rayを買うよりも、サブスク視聴や電子書籍購入に積極的である。

つまり、「働く社会人」を主題に据えた物語は、安定した視聴率・配信契約数を見込めるジャンルでもある。

4-2. 配信最適化と脚本構成の変化

Netflix、ABEMA、dアニメストアなどの配信プラットフォームでは、再生時間の長い“ながら視聴”作品が伸びている。

そのため、バトル重視よりも、セリフと人間関係中心の物語構成が好まれるようになった。

“会話で動く異世界”──それがサラリーマン異世界ものの脚本的特徴であり、現代視聴環境への最適化でもある。

5. 『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』の文脈的位置づけ

主人公・内村伝之助が異世界で評価されるのは、力や血筋ではなく、マネジメント能力と対話力である。

「戦わずして勝つ」──それは異世界の話でありながら、現代社会における“サバイバルの知恵”そのものだ。

魔王軍という組織を舞台に、四天王という“役職メタファー”を使いながら、企業構造・評価制度・リーダーシップ論を物語化している。

本作が他の異世界アニメと一線を画すのは、まさにその“現実性の高さ”にある。

6. 批評的視点:このジャンルが抱える課題

もちろん、“中年サラリーマン異世界転生”というジャンルにも課題は存在する。

6-1. 理想化された中年像の危うさ

多くの作品で、中年主人公は「有能で誠実な元社会人」として描かれる。

だが、その理想像が現実から乖離しすぎると、物語は“現実逃避”へ傾く危険を孕む。

視聴者が共感するのは“完璧な上司像”ではなく、欠点を抱えながらも前に進むリアルな人間像だ。

そのリアリティをどう描くかが、今後のジャンル成熟のカギになる。

6-2. テンプレ化のリスク

“サラリーマン転生”という設定自体が増えすぎることで、物語の差別化が難しくなっている。

同じ構成(転生→スカウト→組織改革→再評価)に頼ると、物語の熱量が薄まる懸念もある。

だからこそ、各作品には「働く意味」への再定義という哲学的な問いが求められている。

7. 今後予想される展開と作品可能性

“中年サラリーマン異世界転生”というジャンルは、今後さらに多様化していくと考えられる。

単なる転生劇ではなく、社会問題を扱う寓話としての発展が見込まれている。

7-1. ジャンルの成熟と拡張

- 働き方改革×異世界:組織文化やリーダー論を再構築するテーマへの進化。

- 家族・世代継承の物語:中年主人公が若者や部下を導く“教育型異世界もの”。

- 経済・国家運営系:異世界を企業社会のモデルとして描く構造的物語。

これらはすべて、「働くこと」を軸にしながらも、ファンタジーの枠を超えて社会そのものを再設計する物語へと進化していく兆しだ。

7-2. 業界的展望

アニメ業界としては、配信主導型の制作が主流になりつつある今、安定視聴が期待できる30代〜40代男性層に向けた企画がさらに増える見込みだ。

その中で、“働く中年主人公”というフォーマットは、実績ある安全牌として今後も採用され続ける可能性が高い。

もし本ジャンルに2期・新作の波が来るとすれば、それは「異世界の中で現実を語る」時代の幕開けになるだろう。

8. まとめ:異世界転生は“現実を語る鏡”になった

“中年サラリーマン異世界転生”の増加は、偶然ではない。

それは、現実社会の疲弊と希望を反映した必然のトレンドである。

- 現実で報われない努力を、異世界で「再評価」してもらう物語構造。

- 働くことの意味を再定義し、自己効力感を取り戻すストーリーライン。

- 制作委員会・配信業界が中年層を主軸に据えたビジネス戦略。

「異世界に行く」ことは、「もう一度、自分の仕事を信じる」ことの比喩なのかもしれない。

これからも、異世界転生というフォーマットは進化を続けるだろう。だがその本質は常に──現実を映す鏡であり、働く者たちの祈りなのだ。

9. Q&A/読者の疑問に答える

- Q. なぜ中年主人公が増えたのですか?

- A. 視聴者層の年齢上昇と、社会人層の共感ニーズが高まったためです。

- Q. 若者向けの異世界作品は減るのですか?

- A. 減るというより、世代ごとに棲み分けが進むと考えられます。

- Q. サラリーマン異世界ものの魅力は?

- A. 戦闘よりも知恵・交渉・組織運営など、人間力が評価される点です。

- Q. 今後もこのジャンルは続く?

- A. はい。異世界転生という枠が“働くリアリズム”を描く場として定着しているため、今後も一定の需要があります。

この記事のまとめ

- “中年サラリーマン異世界転生”は、社会構造と視聴者層の変化が生んだ必然的トレンド

- 働くリアルや再評価の欲求を、異世界という舞台で再構築している

- 制作委員会は購買力のある中年層をターゲットに作品を展開している

- 今後は「働き方」「組織」「教育」など社会テーマを内包する物語が増える

- 異世界転生ジャンルは、現実を語る新しい“社会の鏡”として進化を続ける

コメント